Maria Trika

Helena,

escrever sobre você é complicado. Já comecei tantas vezes e de tantas formas, mas sempre me perco dentro das palavras que usei, tenho uma cisma com elas – elas me enroscam, sufocam e parecem não exercer presença ali, até mesmo quando tenho muito a dizer. Penso que se recortasse as partes que mais gosto de todos os esboços seria mais fácil. No entanto, possivelmente, minha escrita se transformaria em uma espécie de limbo, onde tudo estaria fadado a perder a essência.

Ainda assim, vou me permitir um recorte aqui. Em um dos esboços, comecei assim:

‘Uma de minhas avós é costureira. De formação, arquiteta; de família, bordadeira. Ela, costureira-inventora, sem dúvidas atrás dos olhos, dona de traços decididos, escolhas firmes e, ainda assim, livres. Todo seu conjunto constrói a postura da mulher que é, mas com um detalhe: suas mãos, mesmo sendo fortes, se destoam um pouco do resto do corpo, ainda mais ao atuarem no gesto de costurar. Quando minha avó costura, suas mãos parecem dançar com a linha e agulha, exalando uma delicadeza de movimentos leves e completamente soltos, e nos deixando antever o quanto a presença dela se enrosca e também se costura ali.

Hoje fiquei lembrando das mãos, da forma com que os gestos se faziam, de toda a delicadeza naquela dança-costura.

Encaixar o pensar nas palavras é meu dilema. Gosto das palavras, acho bonito serem tão voláteis, forças inconstantes que já surgem com determinada significação, mas a cada momento que recolocadas no mundo são ressignificadas, entrando em um constante ciclo de possibilidades infinitas.

Ainda assim, as palavras e a infinidade de suas possibilidades não bastam quando se quer traduzir o indizível. Fazê-lo exige um maneio sutil, um ato de reduzir toda a opacidade e peso das palavras, tornando-as um material quase translúcido, como um tecido leve e transparente, apto a confeccionar uma vestimenta resistente, feita por mãos soltas e com a mesma serenidade das de minha avó, para que, assim, consigam se manter sobre um corpo sem definir nele uma forma, apenas acrescentando à figura aquilo que se viu a partir dela.

Vestir uma pessoa de palavras ao invés de as costurar nela.’

É preciso se fazer ouvir em tudo – estar presente ao se relacionar com a linguagem e criar sobre ela. É isso que mais admiro em você e o que nosso contato reforçou: sua capacidade e coragem de transformar a relação com a própria linguagem (seja ela qual for) em um gesto autoral. Transfigurar aquilo que é particularmente seu em um ato linguístico, naquilo que é necessário que seja dito.

E é sobre isso que me perco ao escrever.

*

“Está aqui uma mulher. Mulher que participou de grandes rupturas do cinema brasileiro, viveu revoluções estéticas – acho que quase todas – ao lado de seus ex-maridos cineastas! (…) Nascida na elite nordestina, a candidata derrotada ao titulo de Miss Bahia, trocou o berço da estabilidade pelo papel de musa do Cinema Novo. Rompeu com o Cinema Novo, filmou muito e agora, décadas depois, permanece em cartaz no cinema e no teatro. Preparem seus corações, ela é Helena Ignez!” Antônio Abujamra. *1

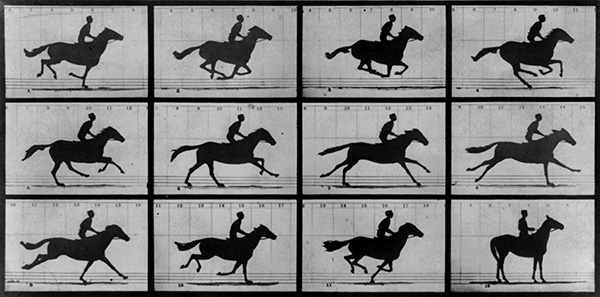

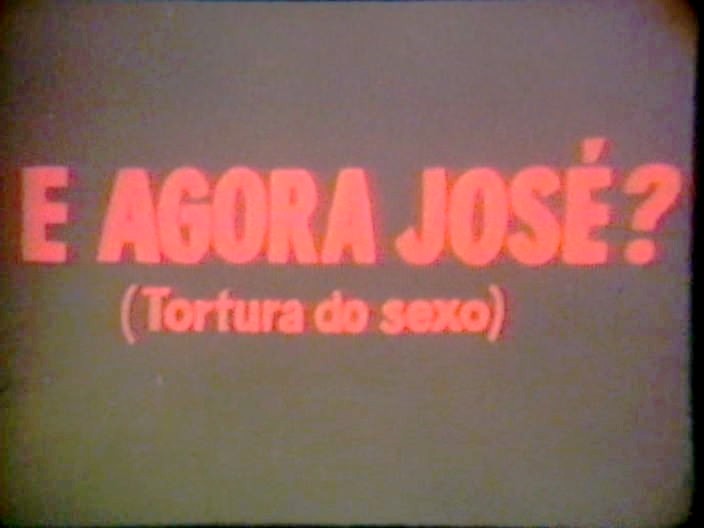

Meu primeiro contato com você, Helena, coincidiu com um momento muito especial: fazia pouco tempo que havia começado a estudar no CASA VIVA, e fazia a eletiva *2 de Cinema Brasileiro, ministrada por três professores, que me apresentaram os filmes mais peculiarmente fascinantes do nosso cinema. Tratavam-se de criações que refletiam uma paixão extrema pela sétima arte. Dentre esses filmes, havia os “filmecos” de um diretor chamado Rogério Sganzerla, responsáveis por me apresentar a você.

Nosso primeiro contato foi algo impalavreável, lá em Sem Essa Aranha (1970), uma obra também impalavreavél, onde a câmera bate no personagem em cena enquanto o filme bate na nossa cara, de forma total e particularmente explosiva. Tratava-se ainda de Helena junto de seu fenômeno próprio, ambos presentes ali, vistos pela primeira vez… Mas não é pra começar, palavras não explodem ainda.

Só mais tarde fui ver algumas de suas atuações anteriores, como em A Grande Feira (1961), de Roberto Pires, Assalto ao Trem Pagador (1962), de Roberto Farias, O Padre e a Moça (1966), de Joaquim Pedro de Andrade, entre outros. Neles é perceptível o emprego de modelos diferentes de atuação: os gestos e ações das personagens são mais contidos, o corpo se encontra mais estável e a presença dele é representada de uma outra forma, mais “naturalista”, intermediado por falas e movimentos mais precisos. Sua presença nos “filmecos” era de outra ordem, encontra-se em outro lugar, um lugar de criação, principalmente naqueles realizados na Belair (a meu ver, co-criações entre Sganzerla, Bressane e você).

Tal diferença se deve tanto a uma distinção entre as propostas dos movimentos do Cinema Novo e do Cinema Marginal, quanto a uma diferença na liberdade de criação relativa ao fazer desses filmes. Talvez você tenha encontrado um maior espaço criativo no âmbito dos filmes denominados “marginais”, onde algo essencial era a valorização de novas formas de representação. Neles, você recriou o papel cinematográfico do ator, através de uma atuação que reflete não só a imagem de um corpo, mas a sua forma particular de habitá-lo, transformando a representação em um ato completamente autoral. Você trouxe ao filme uma presença que nos faz perder a noção da representação, espelhando o limite entre atriz e personagem, como se sua atuação surgisse da junção de ambas, Helena e Sônia Silk, Sônia Silk e Helena. Além disso, seu corpo se torna inteiramente instável, emitindo movimentos vulcânicos, gestos irruptivos, mais sensuais e confiantes, produzindo falas, berros, cuspes, chutes, tapas… Completas explosões em cena.

Após a explosão do Cinema Marginal, um período de total “Thau Cultura”*3 e de maior recolhimento atravessou sua vida, como você me disse. Período que me parece muito curioso, com sua imersão no Tai Chi Chuan, seu contato com a peça “Canibais Eróticos” de Dzi Croquette, que despertou em você um desejo de se aproximar mais do movimento Hare Krishna, o tempo que passou pela África, Europa e Estados Unidos… Tenho a impressão de que esses momentos marcaram e mudaram sua vida – e, consequentemente, sua obra, não é?

Quando ressurgiu aos olhos do público, o fez intensamente, nas peças “Cabaret Rimbaud – Uma Temporada no Inferno”, “Sete Afluentes do Rio Ota” e, em 2003, através do lançamento de seu primeiro curta, Reinvenção da Rua, sobre uma noticia do final de uma instalação de um artista plástico americano dos anos 60.

“Foi ai que Rogério se foi. Eu sai da peça pra transformar o que podia no ”Canção de Baal”. Pra mim foi como tirar o coração pra fora, transformar dor em amor, fiquei atônita com a perda de Rogério – mas isso também me deu muita força, me pôs muito na terra. (…) Eu disse ‘cabe a mim seguir’, era a volta e o estimulo pra fazer meus próprios filmes.”

Enfim, repito alguns desses acontecimentos da sua vida para chegarmos aqui, em 2016, quando nos conhecemos pessoalmente.

*

Aqui estava eu, em BH. Acabara de integrar a equipe da Rocinante, aguardava ansiosamente pela saída da primeira edição da revista e enquanto isso, pensava nas possibilidades para a próxima – dentre elas, a de te entrevistar. Você viria a BH para lançar seu mais novo filme, Ralé (2015), e para participar do “Encontros 104: Helena Ignez”, evento realizado pelo Cine104*4. Apesar do tempo escasso, não pensei duas vezes: dispus-me a lhe procurar e realizar uma entrevista. O processo de te contatar foi muito rápido. Achei engraçado ouvir sua voz: estava tão habituada a só ouvir sua voz nas telas, ao vivo era uma outra parada (na verdade, eu que sou meio boba com essas coisas e achei o máximo).

A entrevista foi marcada e com essa parte resolvida, vinha outra mais complicada, o que te perguntar?

Foi aí que percebi como a elaboração de uma entrevista é um pouco diferente dos demais processos. Pensei que seria necessário encontrar um ponto central, aquilo que se quer/precisa perguntar, e partir daí. Porém, e se o cerne da entrevista não for uma pergunta a ser feita, mas a resposta a que se quer chegar? O ponto central como algo que imaginamos querer descobrir? Um desvendar gradual rumo ao caminho que leva ao ponto central? Sim! Criar um caminho moldável, agir como um GPS, com ponto de chegada determinado, e que, independente das mudanças e reviravoltas da viagem, sempre consegue retraçar um trajeto que chegue ao destino. Toda entrevista é algo inconstante e imprevisível, uma conversa entre duas pessoas, que, muitas vezes, nunca se viram; na qual, muitas vezes, aquele que se crê guia, acaba sendo guiado rumo a um lugar completamente diferente. Trata-se, antes de tudo, de um processo de busca e descoberta.

Passei um tempo buscando o que gostaria de (re)descobrir, o que lhe perguntar, e acabei concluindo que seria algo relacionado àquilo que mais admiro em alguém: a capacidade de se inserir no que faz, como te disse anteriormente. Comecei a planejar possíveis caminhos à resposta, o que me mostrou como ainda sabia pouquíssimo sobre você. Eu te conhecia mais por um determinado momento de sua vida, ainda não havia visto nenhum dos filmes que dirigiu ou trabalhos mais recentes e isso despertou uma curiosidade enorme em mim, gerando uma grande busca por mais informações, outras entrevistas que você já havia feito, etc. O que me surpreendeu, pois, boa parte delas eram mais voltadas para o seu trabalho junto aos seus ex-maridos cineastas e o contexto em que viveram. Sentia falta de ouvir/ler mais sobre você como Helena, independente de qualquer outra pessoa, e esse incomodo acabou criando um foco maior em minhas (possíveis) perguntas.

Consegui assistir a Luz nas Trevas (2010), Feio Eu (2013) e Ralé (2015) antes de nosso encontro. Ver toda aquela experimentação, som, cor, vida, coletividade e movimento me levou a recriar todas as perguntas (mais uma vez). No dia seguinte, pela manhã, fui ao hotel onde você estava hospedada, para nossa imprevisível conversa-entrevista. Começamos falando sobre sua experiência ao realizar Ralé. Indaguei-lhe sobre o processo de filmagem do longa:

“Pra mim, não há coisa mais louca que essa pergunta… Porque foram tantos impulsos! O Ralé surgiu por si mesmo, após quatro anos de uma curtição muito grande sobre o argumento original do que seria a Ralé do Gorki. Fiz um roteiro em cima daqueles personagens adaptado pra São Paulo e o resultado não me dizia o que eu queria falar no momento. Não eram essas as pessoas sobre as quais eu poderia fazer um filme. Tive de trabalhar com elas, dando uma outra luz à vida desses personagens (…). Foi essa a ralé do Gorki, que muito me impressionou, gente que podia transformar-se de alguma maneira e sair da miséria humana.”

Novamente, a ideia de mudança. Quis saber mais sobre esses indivíduos, esses miseráveis em busca de redenção. Por que e como recriá-los? Haveria neles um tanto de você?

“Imagine a trajetória de uma mulher como eu nessa sociedade absolutamente excludente do feminino. (…) Ralé foi sentido, sentido mesmo. Eu tinha muita dúvida do que seria esse filme. Inclusive, porque quando o fiz não tinha saído o mínimo do orçamento, e eu tinha que produzir para não perder os atores. Então, a gente fez apertado. E essa urgência, esse chamado das ruas, era o que o filme tinha, e era o que eu queria falar – falar dessas mulheres.”

Mulheres excluídas, mulheres sem voz – partes da ralé. Quis saber sua opinião sobre o papel das mulheres no cinema brasileiro contemporâneo, já que sempre foi, nele, uma presença feminina tão forte. Sua resposta, não surpreendentemente, foi solar e esperançosa, convidando a mudança de braços abertos:

“Acho que tem um campo enorme se formando. Você vê vários tipos de cineastas e o que elas realizaram, umas até tragicamente, como o caso da Maya Deren, que de tão maravilhosa, não resistiu, morreu cedo e pobre. E outras que estão ai fazendo como a Ana Vilela. Acho que não existe impedimento, pelo contrário: o Cinema Brasileiro está aí para as mulheres e minorias, todas!”

*

A partir daí, começamos a falar sobre seu processo de criação e o desenvolvimento de sua linguagem neles, lembra? Achei sua fala algo muito bonito, porque você mencionou um forte desejo de reunir pessoas e criar a partir disso, algo que é sentindo nos seu filmes. No comentário após a exibição do Ralé, alguém da platéia mencionou como se trata de um filme dentro de vários outros e vice-versa. Creio que a sensação de ser um filme múltiplo surge de uma das forças criadoras dele, a coletividade, que é extremamente perceptível em toda sua filmografia. Ralé é uma mistura absoluta, uma quase orgia de narrativas, ritmos, sexualidade, minorias, tempos, Eduardo Viveiros de Castro, Ney Matogrosso, amor, cor, palavra, vida, corpo e pessoas. E é apenas através dessa mistura que você conseguiu abordar tanta vida, transitando entre o lado mais pulsante da juventude e a parte mais frágil da velhice. Seus corpos vestem, às vezes literalmente, a palavra. E refletem todas as idades que, quando juntas, formam a vida. Um filme como um ato libertário, teatral, literário, musical e extremamente “helênico”. Capaz de transmitir cinematograficamente a beleza da mixórdia característica dos tempos atuais.

“Imagens que eu vi e que moram na minha mente me fizeram sentir esse impulso de criar outras imagens. Sempre concebi Ralé como algo visual e sem grandes ambições, por já ter vivido extraordinariamente algumas obras do cinema como atriz e integrante do processo. Então, seguimos sem angústias, fazendo tudo com muito prazer, sempre. (…) O sentimento que me fez afastar por um longo tempo e conhecer outras coisas naquele período, me fez hoje ter esse desejo oposto, o de reunir. É por esse desejo que crio histórias, talvez impossíveis de realizar, o que as tornam engraçadas. Existe um filme em nossa mente que é insuperável: no meu, jamais chegarei, mas de certa forma dá para se divertir com ele.”

Chegamos a falar também, sobre o seu contato, com seus ex-maridos, amigos e da influência deles. Presença agregadora que é, você me falou sobre algumas influências fundamentais em sua formação; pessoas que “fazem parte do meu corpo, psíquico, artístico, criador… Eu não posso me desvincular delas e dessa formação. Sozinho a gente não vale nada. Acho que só um escritor consegue produzir algo sozinho.” (Creio que nem ele.)

Você chegou a comentar sobre a influência de Rogério em seu trabalho, sobre o quanto aprendeu com o cinema dele – mas também destacou as diferenças entre o que faz e o que ele fez, as principais divergências entre suas formas de olhar. Olhar que, como gesto, é algo central em sua obra, fato confirmado por você ao refletir sobre uma cena de Ralé, na qual Djin se deita em sua cama: “Quando eu vejo uma cama, eu vejo um objeto interessante de filmar, se tiver uma ou duas pessoas, uma cama é ótimo. É com esse olho que procuro ver, talvez um olho livre.”

*

Antes do término de nossa conversa, começamos a falar sobre sua relação com o passado-presente e da recriação de ambos em algo novo, o filme. Pois, tanto em Ralé quanto em suas outras obras, percebem-se várias citações e referências aos anos 70/80 e aos trabalhos que você realizou nessa época. Entre tais citações, há uma em Ralé bem interessante, durante uma conversa da sua personagem com o de Ney Matogrosso, em que ele diz: “Tudo agora é um replay dos anos 70 e 80, ninguém está interessado em fazer algo novo”. A partir disso, pedi para que comentasse um pouco essa fala e a possível relação dela com o cinema atual e suas possibilidades futuras:

“Sempre questionam esse diálogo, mas não é meu, é do Bukowski, que amo! Foi ele que falou isso! Na verdade, existe esse lado do replay, ele acontece porque acho que é algo circular, mais em espiral, pode explodir lá em cima, mas a gente não sabe, ainda não se chegou lá. O futuro do cinema a gente não sabe – é um enigma.”

Depois de nossas conversas, você voltou pra São Paulo.

A mostra também estava prestes a acabar, mas antes haveria a exibição do seu primeiro longa “Canção de Baal”, que produziu logo após a morte de Rogério. Era o único de seus filmes que ainda não tinha assistido, e o fato dele ser seu primeiro longa e de ter surgido de um momento tão forte em sua vida, me fez esquecer completamente do cansaço e ir concluir minha ‘imersão’.

O filme, inspirado na peça “Baal”, também primeira peça longa de Brecht, é uma mistura entre a vida de Baal – um poeta e cantor que vive intensamente, ocupando-se de casos amorosos, bebidas e figuras marginais como ele -, uma entrevista de Einstein no Brasil, onde teria sido comprovada a Teoria da Relatividade e gravações de falas do próprio Brecht. Para mim, foi um de seus filmes mais tristes e melancólicos: suas cores são mais sóbrias, a fotografia mais fria e escura, com maiores espaços dedicados ao silêncio. Foi um encaixe essencial para concluir toda a experiência que havia vivido ali.

Você e a forma como lida com suas linguagens me ensinam muito. Ter podido acompanhar um momento seu recapitulando tudo isso me ensinou ainda mais. Seu entendimento e respeito em relação aos momentos em que se encontra, a compreensão do que é o outro e da importância dele também se inserir no que está sendo feito, o reconhecimento que o ato de criar surge a partir de vários, que precisa do coletivo, de pessoas, diferenças, misturas, de corpos que vão além de si mesmos, tudo isso me fez compreender que seu maior gesto autoral está em sua forma de viver e reinventar a vida. É este aprendizado que mais guardo em mim de nossa experiência.

É um prazer te conhecer.

_____

(Agradeço a todos que

contribuíram para a construção

desse texto e ao Lucas.A,

que teve uma participação

essencial no processo da entrevista.)

_____________________________________

Notas:

1*Antônio Abujamra entrevistando Helena no programa Provocações do dia 30/11/2010

2* Eletiva : nome dado as matérias escolhidas, criadas e inventadas pelos alunos do Casa Viva, nosso espaço dentro do currículo escolar.

3* http://www.contracampo.com.br/61/aquestaodacultura.htm

4* Evento no qual foi exibida a obra cinematográfica completa da diretora. Também houve a ocorrência de uma Master Class com Helena, da qual, inclusive, retirei várias das citações utilizadas ao longo deste texto.