Um olhar de viajante

Douglas König de Oliveira

São poucos os cineastas que mantém o interesse pelas metragens menores durante toda a carreira. Depois da oportunidade do primeiro longa, os curtas-metragens, que serviram como treinamento ou esboço para uma obra mais extensa, deixam de ter a importância de quando o cineasta viabilizava ideias, estabelecia seu estilo e esboçava temas que serão recorrentes em sua filmografia, através dessas vigorosas e joviais miniaturas.

Agnès Varda é uma das marcantes exceções a essa regra, tendo sua produção mesclado as mais variadas durações e gêneros, sempre com a marca de sua poética em todos os formatos, desde os curtas-metragens do início da carreira até a aproximação da vídeo-arte de sua fase derradeira. A coletânea Sete Curtas Metragens (1958-1984) apresenta um panorama dessa produção, com obras tão diversas na forma quanto tendo também características e temas em comum.

A Ópera Mouffe (1958) é o seu segundo trabalho para cinema. Baseia-se em trechos episódicos, cada um com um subtítulo, nos quais se mesclam o registro documental de tipos humanos (principalmente rostos, a maioria exóticos e de uma aparência particular) com um enredo de romance, em que os modelos aparecem em vários trechos nus. Seu parceiro nas imagens é o fotografo Sacha Vierny, que se celebrizaria em trabalhos posteriores de Alain Resnais, já tendo, nesse ponto, participado do clássico documentário Noite e Neblina (1956). O grupo formado por Varda, Resnais, Chabrol e Marker formou uma espécie de antessala artística do que seria conhecida como a Nova Onda do Cinema Francês (Nouvelle Vague), para introduzir cineastas que alcançariam maior evidencia a partir do reconhecimento do movimento. Godard, Truffaut e Rohmer, vindos principalmente do meio da crítica cinematográfica, notadamente da lendária revista Cahiers du Cinéma, alcançaram renome internacional poucos anos depois, ou mesmo concomitantemente (o caso de Resnais) à estreia dessa geração anterior nos longas-metragens. O estilo de Varda em A Ópera Mouffe é mais assemelhado à descontração e informalidade do estilo típico da Nouvelle Vague do que do cinema francês pouco anterior, na mesma década de 1950, notadamente o formalismo extremo de Bresson e Tati, e a herança lúgubre do realismo poético francês, na década de 1930.

Em Saudação aos Cubanos (1962-63) Varda tece um retrato idílico de Cuba na primeira década da revolução socialista liderada por Fidel Castro. Mostra uma ilha repleta de nuances culturais, e também estruturas econômicas e estatais que sustentam o país depois da emancipação da influência do vizinho capitalista Estados Unidos. Também se concentra bastante nas vozes artísticas (literárias, das artes plásticas e do cinema) que dão identidade ao país sob o novo regime. Traça um panorama dos povos que compõem o tecido humano de Cuba, suas etnias, religiões, músicas, seu trajeto até chegar a compor esse complexo e, até então, harmonioso conjunto. Detém-se pouco na figura de Fidel, destacando apenas brevemente a história da resistência que se instalou em Sierra Maestra até a eclosão da ação revolucionária e a deposição do general Fulgêncio Batista, então presidente do país. Também apenas cita a peculiaridade do espirito falastrão do líder Fidel, com seus famosos discursos que poderiam durar horas.

O filme, após um início ainda situado na França (no qual podemos ver Alain Resnais, entre outros, filmando um grupo de músicos cubanos), se desloca para o território cubano, onde a visita da cineasta é toda reproduzida através de fotografias, animadas através de um engenhoso processo de montagem em função da sonorização, representando a dinâmica do movimento real por intermédio da sucessão rítmica desses fragmentos. A técnica de conduzir um enredo através de fotografias se assemelha muito ao utilizado por Chis Marker no curta sci-fi La Jetée, também de 1962. Mas o temperamento menos austero de Varda dá ao seu filme um aspecto muito vivo e divertido, não impedindo de, através de fotografias, registrar habilmente a dinâmica de danças típicas e rituais, utilizando bastante as recorrências de planos e de sequências para estabelecer tais cenas de forma bastante satisfatória cinematicamente.

Essa relação pacifica e afetuosa com a mídia anterior ao cinema, no caso a fotografia, também é o mote do curta Ulisses (1982), em que Varda estabelece relações de pessoas e lugares com uma antiga composição fotográfica sua. O filme se concentra na busca pelas reminiscências da convivência de pessoas retratadas em suas fotos, curiosamente, habitantes, juntos com a jovem Varda (ainda não tornada cineasta) da rua Daguerre, em Paris. Louis Daguerre foi um dos pioneiros da fotografia, em meados do século XIX, com o também francês Nicéphore Niépce. A concepção mecânica do registro da luz, a Fotografia, seria explorada por Le Prince e os Irmãos Lumière, entre outros, para estabelecer o registro da imagem em movimento, o Cinema. A jornada que a diretora propõe aos personagens engloba memórias e impressões atualizadas sobre as imagens que serviram de modelos humanos, numa reflexão que se assemelha muito a proposta por Roland Barthes em seu ensaio “A Câmara Clara” (1980). Para além da letra fria dos signos (semiologista que era), Barthes fazia uma ontologia baseada em vivências, ao modo do existencialismo de Camus. Também as incursões nos elementos da memória, típicos do cinema de Alain Resnais, tornam o curta um labirinto de impressões, ora fugidias, ora vitais para caracterizar os personagens e sua história, no enredo proposto pela cineasta.

Esse viés ensaístico também perpassa os curtas Respostas de Mulheres ( 1975) e As Supostas Cariátides (1984). O primeiro é quase uma resposta explícita aos dilemas colocados pelo universo masculino às mulheres, elaborada por um conjunto de atrizes bastante heterogêneo quanto idade e estilo. Tal conjunto desfila os argumentos roteirizados pela diretora olhando diretamente para a câmera, estando suas integrantes sozinhas ou em conjunto, por vezes para um grupo estereotipado de homens que permanece silente. Trata-se de um curta-metragem francamente feminista, feito quando esta abordagem ainda era rara no cinema, assim como (ainda hoje) a representatividade das mulheres no meio de produção cinematográfico.

O segundo filme fala sobre as estátuas neoclássicas das fachadas de Paris, tendo a diretora estabelecido um contraponto com as figuras masculinas também presentes nessas fachadas, mas geralmente em situações bem menos diversificadas que as femininas. A riqueza das diferentes Cariátides que ornam as colunas dos edifícios parisienses, com suas faces sugestivas de uma linguagem oculta nos traços de pedra, e a nudez incompleta de algumas delas rivalizam com as estátuas masculinas, geralmente em situação de sustentação de pesadas estruturas, transparecendo em suas faces o sofrimento e peso bastante diverso da altivez que caracteriza as criações femininas. Ainda que de modo cifrado, trata-se de uma abordagem também de valores, que remete ao fortalecimento da identidade feminina.

Black Panthers (1968) reporta as ações, nos Estados Unidos, do Partido dos Panteras Negras, uma organização socialista revolucionária da cidade de Oakland. O curta é organizado em torno dos protestos pela liberação de um dos seus líderes, Huey Newton, cuja acusação de um ataque armado a um policial branco, a organização refuta. Aqui o estilo é muito diferente do filme sobre os revolucionários cubanos, não havendo espaço para recursos cinematográficos que distraiam do conteúdo quase jornalístico. Os temas são tratados através de entrevistas com os líderes do movimento e do registro das manifestações culturais e políticas do grupo. A força das imagens e do discurso conduz o curta, não havendo espaço para um excesso de artifícios visuais, também sendo utilizada uma narração mínima para contextualização. A cineasta parece sacrificar grande parte de seu estilo em prol da relevância da causa defendida pelos Panteras Negras, de igualdade racial e justiça social. No ano seguinte, o cineasta italiano Michelangelo Antonioni fez seu “filme americano”, Zabriskie Point (1969), que conta também com a participação de Kathleen Cleaver, esposa de um dos líderes do partido, Eldridge Cleaver. No documentário de Varda, ela tem uma participação importante, retratando o papel da mulher na organização, assim como contestando padrões de beleza e comportamento a que os negros eram submetidos historicamente. No filme de Antonioni, ela interpreta uma personagem baseada nela mesma, que lidera uma reunião estudantil. Ao contrário de Varda, Antonioni não se abstém de sua poética para retratar a convulsão social dos Estados Unidos à época, apostando num drama alegórico e escapista, e abordando de maneira demasiadamente indireta as manifestações políticas e culturais da contracultura estadunidense. No curta de Varda, os temas parecem mais importantes que a forma, e talvez daí seu despojamento, condizente com a responsabilidade de transmitir a mensagem de forma clara e sem ambiguidades (ou com poucas delas) ao público europeu.

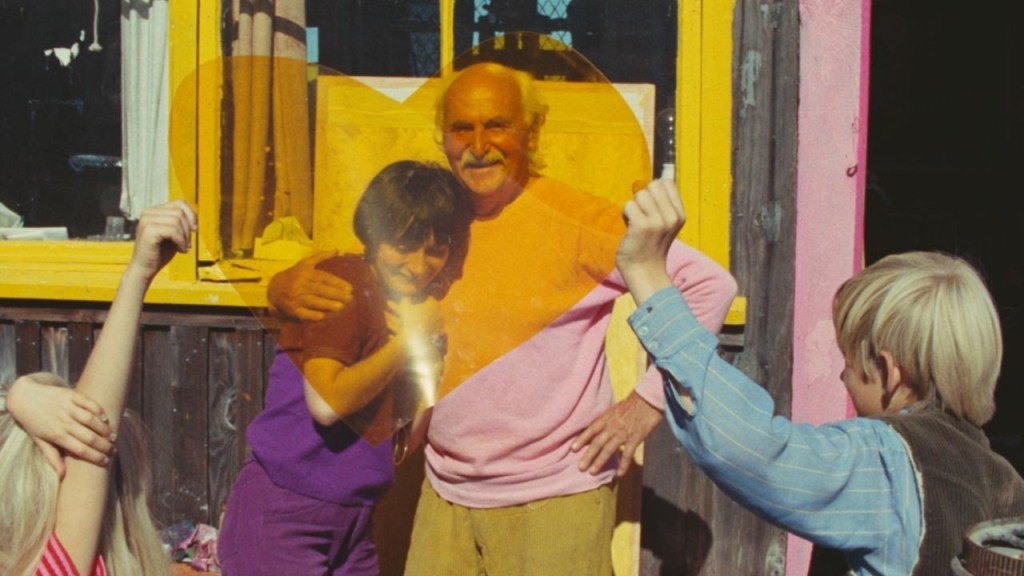

Em Tio Yanco (1967) a diretora documenta o encontro com seu tio, o pintor Jean Varda, que reside numa comunidade alternativa de casas flutuantes na baia de São Francisco, mais especificamente na cidade de Sausalito, Califórnia. Sua casa é ponto de encontro de jovens hippies e artistas, sediando manifestações artísticas e de troca de experiências, capitaneadas pela figura paternal e agregadora de Jean, nascido na Grécia, mas naturalizado norte-americano. O que mais chama a atenção no curta, a princípio, é o uso esfuziante das cores. Elas compõem cada cena, vindas das roupas, pinturas, da decoração extravagante da casa ou de artifícios utilizados em cena pela diretora, como molduras e transparências. Outro aspecto forte é a informalidade e a transgressão de algum possível decoro diegético do filme. Há uma infinidade de intervenções, desde planos rápidos, desconectados da continuidade das sequencias, até a repetição de tomadas e a interferência explícita da diretora enquanto também personagem do filme. Varda faz um retrato bastante vivo e afetuoso de seu “parente distante”, usando toda gama de recursos expressivos, desde cortes abruptos, belíssimos planos gerais das paisagens da vila aquática, até o recurso da entrevista e de letreiros com inscrições, assim como os de A Ópera Mouffe e Respostas de Mulheres.

Essa coleção de curtas-metragens mostra um universo bastante rico em temas, mas também uma constância no interesse da diretora em retratar atitudes de resistência e emancipação. Apresentam uma invulgar competência na utilização dos recursos cinematográficos, que podemos verificar também nos seus seminais filmes pré-Nouvelle Vague e nas obras da maturidade, assim como na sua missão de preservação da obra de seu marido e parceiro artístico, Jacques Demy. As obras de Agnès Varda trazem à superfície uma arte ao mesmo tempo humana e de livre e intensa criação, distinguindo seu olhar por detrás de uma câmera de cinema.